教員が年収アップの転職をするには、どんな本を読んでおけばいいの?

教員は専門職のため、転職となると基本「未経験」の仕事と判断され、年収は下がると言われています。

実際に教員が転職で年収アップした事例をネットで検索しても、成功例はほとんど見当たりません。

しかし、僕は教員から年収アップの転職に成功しています。

具体的な年収アップ転職の方法についてはこちら

この記事は、実際に僕の転職活動で本当に役立った「教員が年収アップの転職をするために読んでおくべき本3選」を紹介します。

教員が年収アップの転職をするために読んでおくべき本3選

教員が年収アップの転職をするために読んでおくべき本は次の3冊です。

おすすめ本3選

- 転職と副業のかけ算

- 転職の思考法

- 20代~30代前半のための 転職「面接」受かる答え方

転職と副業のかけ算

内容

著者のmoto氏は、新卒で地方ホームセンターに入社し、レジ打ちからキャリアをスタートしました。

その後、4度の転職によって会社員として年収240万から年収1000万を実現しました。

現在は転職のノウハウ、副業年収4000万円を稼ぐメソッド、仕事論などをブログやSNSで公開し、多くの支持を集めています。

この本は、本業、副業、転職、すべてをリンクさせて「かけ算」にすることで、生涯年収を最大化するという「これからの生き方」を解説する指南書となっています。

教員の転職として最も参考になる点は、motoさんが実際に行っていた「軸ずらし転職」です。

軸ずらし転職とは

軸ずらし転職とは、年収の高い業界や職種に軸をずらす転職方法です。

年収というのは、「職種×業界」で大枠が決まっています。

もちろん、役職(役員、部長、課長、リーダーなど)や、企業ランクと企業属性(外資系、日系大手、中小、ベンチャーなど)も関わってきますが、大きな要素は「職種×業界」です。

例えば、「金融業界の大手営業部長:年収1600万円」とか「小売業界の大手で取締役:年収900万円」という感じです。

企業規模や役職より、業界や職種の方が年収に大きな影響をもたらします。

つまり、転職で年収をあげるには「業界」か「職種」のどちらかの軸を「年収の高い業界」または「年収の高い職種」にずらすことが近道になります。

特に、業界は年収に大きく影響するので「業界」を変える軸ずらしが効果的です。

これまで転職で年収を上げるには、役職を上げるか、企業規模を変えるという方法が一般的な考えでした。

転職エージェントに相談して、転職で業界を変えようとすると「未経験だから難しい」「即戦力として活躍できそうにない」と言われ、同業同職種への転職を勧められてきました。

そもそも未経験で他業界や他職種を目指す人自体が少ないのです。

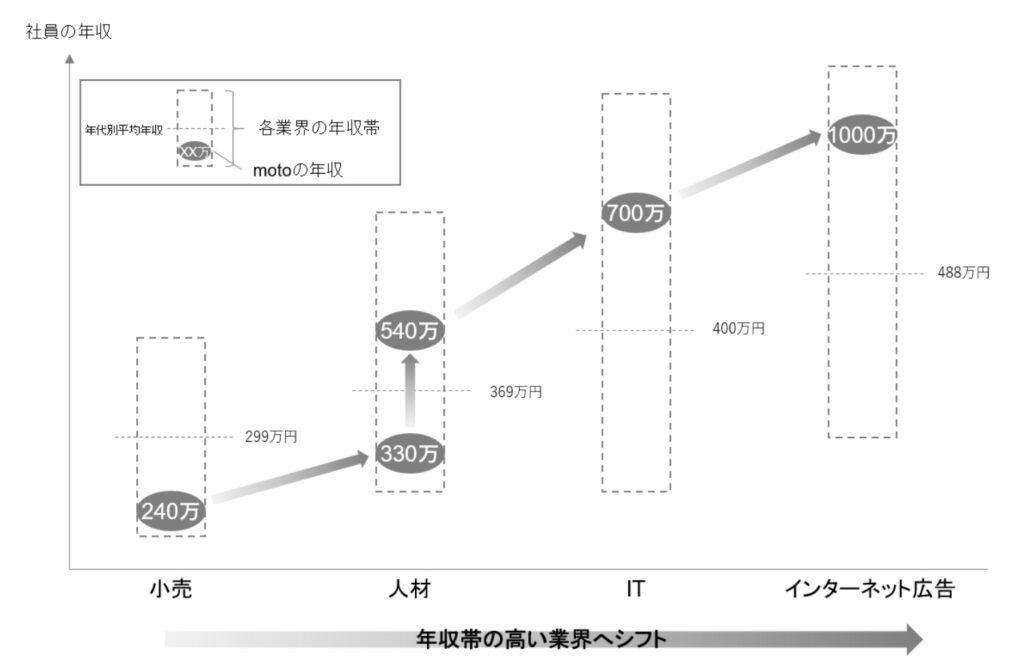

motoさんは、4回の転職で3回業界の軸を変えたことで、年収240万円から年収1000万円まで年収を伸ばしてきました。

1社目は小売業界、2・3社目は人材業界、4社目はIT業界、5社目は広告業界と、平均年収の高い業界へ「軸」を変えつつ、営業という職種の軸はそのままに、役職も上げて年収を増やしています。

1社目の小売業界で採用を経験し、業務を通じて人材広告に興味を持ったことから人材業界へ転職。

2社目では人材業界で営業として実績を伸ばして役職を付け、3社目は同じ人材業界の最大手で役職を上げるという転職です。

そして、4社目では営業力と役職を活かして、人材業界と同様にレガシーな領域で事業を展開していたIT業界の企業に転職。

IT業界の営業として実績を積んだうえで、さらに年収の高い広告業界への営業職に部長として転職し、現在に至ります。

このように、軸ずらし転職によって「業界」を変えるという考え方は、年収を上げる転職において非常に重要なノウハウと言えます。

教員である僕も、この軸ずらし転職の考え方をベースに転職をしました。

転職の思考法

内容

キャリアに悩む30歳の青野が、経営コンサルタント黒岩から「転職の思考法」を学ぶというストーリー仕立てで話が展開していきます。

本書に『転職に必要なのは「情報」でも「スキル」でもなく、確かな「判断軸」である』とあるように、転職時に必要な「考え方」を中心に学ぶことができます。

・「年収は下がるけど、魅力的な会社」への転職はありか

・伸びる仕事、なくなる仕事の見極め方

・「中途で入るべき会社」と「新卒で入るべき会社」はどう違うか

など、転職時に間違った判断を下さないためのノウハウがつまった一冊です。

教師の転職に必要な「判断軸」

教員から年収アップをねらった転職は、そう簡単に内定まで漕ぎ着けるものではありません。

書類選考に落ち続けてると、「希望条件を落としてでも、とにかく早く転職したい」や「雇ってくれればどこでもいい」という考えになりがちです。

しかし、それでは自分の望んでいた職場環境やキャリアから遠ざかるだけです。

「教師を続けておけばよかった」とすら思ってしまいかねません。

本書では、そんな失敗をしないために必要な転職の軸となる考え方・進め方を指南してくれます。

転職に本当に必要なのは、情報ではなくその情報を判断するための「思考の軸」なのだ、というのが本書のコンセプトです。

黒岩の「君は何がしたいんだ?」という問いに、主人公の青野が「生きていく力が欲しい。」と答えたのが印象的でした。

僕も、転職活動を続けるなかで、「会社に依存せずとも、自分のスキルがあればなんとかなる」と考えていました。

自分のスキルを活かすことができれば、「会社が倒産したとしても、他の会社にうつればいい」という安心感があります。

そのためにも、「自分のスキルとは何なのか?」「そのスキルをどう活かすのか」という『思考の軸』をもつことは非常に重要だと感じました。

本書は、「一生食えて、心から納得のいく仕事を見つける方法」を伝授することで、多くのの読者が「本当の意味で自由に働ける状態」をつくり出すために作られた一冊と言えます。

20代~30代前半のための 転職「面接」受かる答え方

内容

転職の採用選考において重要となる面接。

この本は、最新の転職事情と人事の裏表を知り尽くした著者が、面接官の本音と転職面接でよく聞かれる質問の答え方を解説します。

「1分あげますので、ご自身をアピールしてください」「希望する給与額を教えてください」といった質問への理想的な答えとは?

そんな、面接の答えがわかる一冊です。

同シリーズとして、『30代後半~40代のための 転職「面接」受かる答え方』もあります。

教師の転職と面接

「面接の対策」の重要性と優位性がわかる一冊です。

僕は、面接の対策をすることが当たり前と思っていましたが、どうやら面接対策をしないという方が結構いるみたいです。

厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況(個3.転職について)」によると、転職者が転職するに当たってどのような準備活動をしたかをみると、「特に何もしていない」が66.1%、「転職準備活動を行なった」が30.9%となっています。

面接対策を転職準備活動に含めるかどうかは、人によって解釈が異なりそうですが、多くの人が特に何も対策をせずに転職活動をしていることがわかります。

実際にこの本でも、面接対策をする人は少なく、しっかりと対策をするだけで上位数%に入れるとあります。

面接に関しての本を読むだけで、まわりと差をつけられるということです。

また、この本が有益な対策と言えるのは、面接の答えと根拠を示してくれている点です。

転職エージェンに面接対策をしてもらっても、割とふわっとした答えが返ってくることが多く、あまり自信につながらないことが多くありました。

しかし、この本は想定される質問とその質問をした理由、どのような返しを求められているのかという答えを、具体的に書いてくれています。

著者の中谷 充宏さんは、人材を送り出す側と人材を受け入れる側の両面を知り尽くした、日本では数少ない就活&転職の「パーソナルキャリアコーチ」です。

想定される質問と信憑性のある答えを100近くの例として示せるのは、就活・転職を知り尽くしている筆者だからこそできるものだと感じました。

まとめ

教員が、年収アップの転職をしたいときに読むべきは本は次の3冊です。

おすすめ本3選

- 転職と副業のかけ算

- 転職の思考法

- 20代~30代前半のための 転職「面接」受かる答え方

上記の本を読めば、転職時に役立つノウハウやマインドを知ることができます。

ただし、教員から民間企業への転職で、年収をアップさせるのは一般的に難しいと言われています。

以下の記事は、そんな難易度の高い教員からの転職で、年収をアップさせる方法についてまとめたものです。

教員の具体的な年収アップ転職の方法についてはこちら

『教師の年収アップNavi』は、他にも教員からの転職に役立つ情報を発信しています。

参考になれば幸いです。